住民税を安くしたいけど、簡単にできる方法はないかな?

物価が上昇し、給料の手取り額がなかなか増えない人も多いのではないでしょうか。

手取り額を増やすための方法のひとつに「節税」がありますが、どのように始めればいいかわからないですよね。

そこで今回は節税のひとつである、住民税を減らす方法として「ふるさと納税」を紹介します。

厳密にはふるさと納税で住民税が安くなるわけではありませんが、スマホひとつですぐに出来る簡単でお得な制度であるため、この記事を参考に活用してみましょう。

そもそも住民税とは?

住民税を安くする方法には主に以下の3パターンがあります。

- 所得控除を増やす

- 税率を低くする

- 税額控除を増やす

そもそも住民税がどのように計算されているかを理解しなければ、これらの方法で住民税がどうして安くなるのかもわからないですよね。

そこで「住民税とはどのように計算されるのか?」というところから、実際に住民税を安くする方法まで詳しく解説していきます。

住民税ってなに?

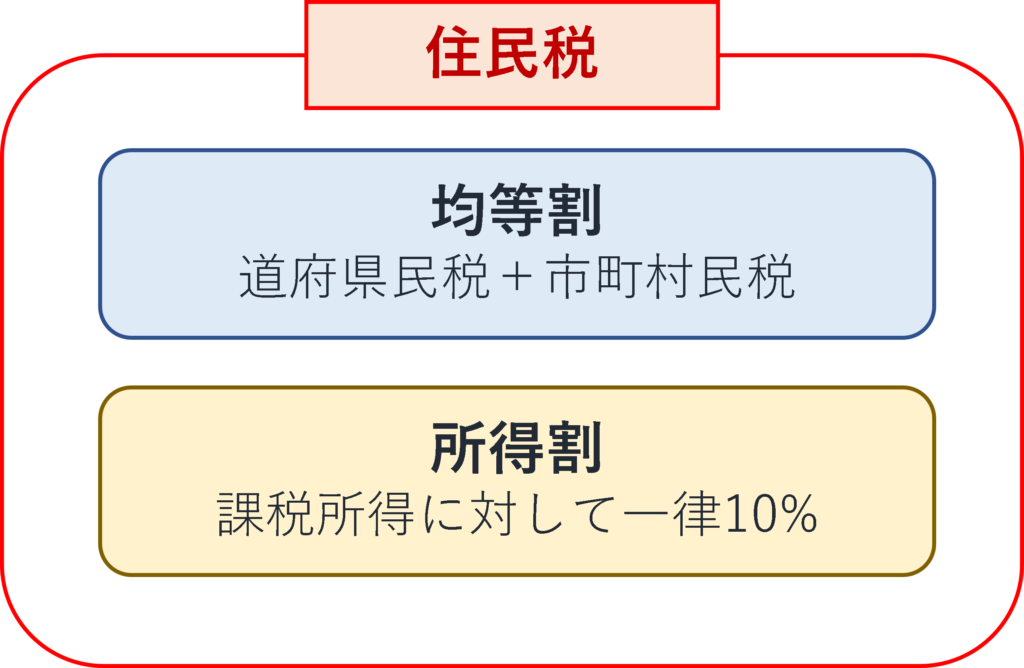

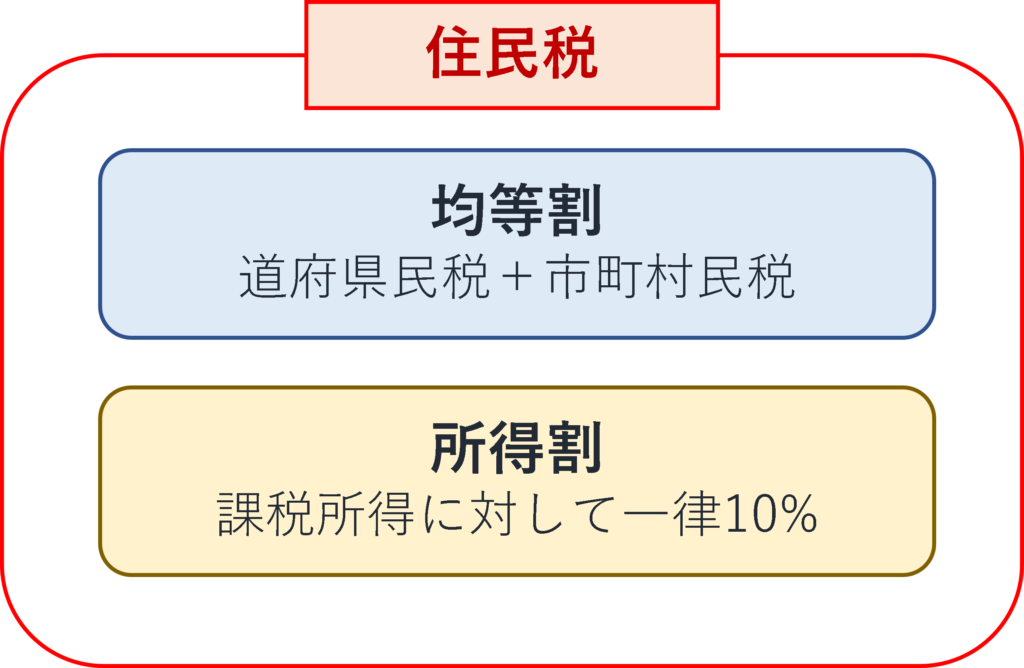

個人の住民税には、「所得割」と「均等割」の2つがあり、それらの合計金額を納めています。

均等割

均等割は所得に関わらず均等に課税されるもので、通常5,000円(市町村民税3,500円+道府県民税1,500円)です。

※ただし2014年度から2023年度までの10年間は、東日本大震災を踏まえた地方団体実施の防災費用確保のため、市町村民税と道府県民税はそれぞれ500円ずつ引き上げられています。

そのため均等割の部分の税額を減らすことはできません。

また、均等割の部分は納税義務者全員に課されるものであるため、一定の条件を満たさない限り基本的に住民税をゼロにはできません。

- その年の1月1日時点で、生活保護法による生活扶助を受けている人

- 障碍者、未成年、ひとり親、寡婦(夫)の人で、前年の合計所得が135万円以下

- 前年の碁恵瓊所得が一定の所得以下の人

所得割

所得割は前年の1月1日~12月31日の課税所得に対して一律10%課税されるものです。

所得税は稼げば稼ぐほど税率が高くなる「累進税率」ですが、住民税は稼いでいてもいなくても税率が同じである「単一税率」です。

所得割は具体的に以下の方法で算出されます。

①所得金額ー所得控除=課税所得金額

②課税所得金額×税率ー税額控除=所得割額

所得金額とは、収入が会社の給料のみの会社員の場合は、税引き前の支給額です。

住民税を安くするには?

ここで最初に提示した、住民税を安くするための方法を再度確認してみましょう。

- 所得控除を増やす

- 税率を低くする

- 税額控除を増やす

所得控除について、所得控除が増えるほど所得金額から引かれる金額が増えるため、課税対象となる所得金額(課税所得額)が減ります。

その結果、他の条件が同じ場合、所得控除が増えるほど住民税が安くなります。

所得金額が400万円、税率が10%、税額控除が0円の場合

所得控除が60万円では

課税所得金額:400万円-60万円=340万円

所得割額:340万円×10%-0円=34万円

所得控除が80万円では

課税所得金額:400万円-80万円=320万円

所得割額:320万円×10%-0円=32万円

所得控除が20万円増えると、所得割額が2万円減る。

同様に税率と税額控除については、他の条件が同じであれば税率が低いほど、税額控除が増えるほど住民税が安くなります。

所得金額が400万円、所得控除が60万円、税額控除が0円の場合

課税所得金額:400万円-60万円=340万円

税率が10%では

所得割額:340万円×10%-0円=34万円

税率が9.7%では

所得割額:340万円×9.7%-0円=32.98万円

税率が0.3%下がると、所得割額が約1万円減る。

所得金額が400万円、所得控除が60万円、税率が10%の場合

課税所得金額:400万円-60万円=340万円

税額控除が10万円では

所得割額:340万円×10%-10円=14万円

税額控除が15万円では

所得割額:340万円×10%-15万円=9万円

税額控除が5万円増えると、所得割額が5万円減る。

住民税を安くするための具体的な方法

住民税を安くするための方法は多くありますが、その中でもおすすめの方法はこちらです。

| おすすめの方法 | |

| 所得控除を増やす | ・扶養控除 ・配偶者控除や配偶者特別控除 ・生命保険料控除 ・地震保険料控除 ・個人型確定拠出年金(iDeCo)を利用 |

| 税率を低くする | ・税率の低い自治体へ引っ越す |

| 税額控除を増やす | ・ふるさと納税を利用(最もおすすめ!) |

それぞれの方法について詳しく紹介します。

所得控除を増やす

所得控除を増やす方法は10種類以上ありますが、今回おすすめする方法は5つです。

扶養控除

扶養控除は以下の扶養親族(年間の合計所得金額が48万円以下)がいる場合に適用できます。

| 扶養親族の年齢 | 扶養控除額 | |

| 一般の扶養親族 | 16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満 | 33万円 |

| 特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 45万円 |

| 老人扶養親族 | 70歳以上 | 38万円 |

| 老人扶養親族のうち同居老親等 | 70歳以上 | 45万円 |

45万円の扶養控除を受けた場合、税率10%より住民税は45,000円節税できます。

給与所得者は年末調整または確定申告により利用できます。

配偶者控除や配偶者特別控除

配偶者控除額と配偶者特別控除額は最大33万円です。

ただし適用条件が異なります。

- 納税者本人の所得が1,000万円以下

- 配偶者の所得が48万円以下

- 納税者本人の所得が1,000万円以下

- 配偶者の所得が48万円を超えて133万円以下

33万円の配偶者控除を受けた場合、税率10%より住民税は33,000円節税できます。

給与所得者は年末調整または確定申告により利用できます。

生命保険料控除

納税者が生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に、一定額まで所得控除を受けられます。

保険の契約日により上限額が異なります。

| 2011年12月31日以前に 締結した保険契約など | 2012年1月1日以降に 締結した保険契約など | |

| 一般生命保険料 控除限度額 | 3.5万円 | 2.8万円 |

| 個人年金保険料 控除限度額 | 3.5万円 | 2.8万円 |

| 介護医療保険料 控除限度額 | – | 2.8万円 |

| 全体の 所得控除限度額 | 7万円 | 7万円 |

7万円の生命保険料控除を受けた場合、税率10%より住民税は7,000円節税できます。

給与所得者は年末調整または確定申告により利用できます。

地震保険料控除

納税者が地震保険料を支払った場合に、一定額まで所得控除を受けられます。

地震保険料と長期損害保険料では控除額が異なります。

| 年間控除対象保険料 | 控除額 | |

| 地震保険料 | 50,000円以下 | 支払保険料×1/2 |

| 50,000円超 | 25,000円 | |

| 長期損害保険料 (経過措置) | 5,000円以下 | 支払保険料全額 |

| 5,000円超 15,000円以下 | 支払保険料×1/2+2,500円 | |

| 15,000円超 | 10,000円 |

ただしひとつの契約で、「地震保険料控除」と「長期損害保険料控除(経過措置)」の両方の控除の対象となる保険料がある契約は、いずれか一方の保険料のみ保険料控除に使用されます。

2.5万円の地震保険料控除を受けた場合、税率10%より住民税は2,500円節税できます。

給与所得者は年末調整または確定申告により利用できます。

個人型確定拠出年金(iDeCo)を利用する

iDeCoの掛金は、小規模企業共済等掛金控除として全額所得控除を受けることが可能です。

ただし掛金の拠出限度額は条件により異なります。

| 拠出限度額 (所得控除額) | |

| フリーランス・自営業など | 816,000円 |

| 公務員・会社員(確定給付企業年金に加入) | 144,000円 |

| 会社員(企業型確定拠出年金のみに加入) | 240,000円 |

| 会社員(企業年金がない) | 276,000円 |

| 専業主婦(夫) | 276,000円 |

81.6万円の掛金を拠出した場合、税率10%より住民税は81,600円節税できます。

給与所得者は年末調整または確定申告により利用できます。

税率を低くする

住民税の税率は10%ではありますが、自治体によって10%を下回る地域もあります。

例えば愛知県名古屋市の場合、所得割の税率は9.3%で0.7%低くなっており、均等割は200円低くなっています。

そのため名古屋市に住民票を移すことで、年収400万円の場合、通常より28,200円節税できます。

税額控除を増やす

税額控除を増やすためのおすすめの方法はふるさと納税を利用することです。

ふるさと納税を利用する

ふるさと納税とは、都道府県や市区町村へ寄付を行い確定申告を行うことで、寄付金の一部が所得税と住民税から控除される制度です。

自己負担額2,000円を除いた全額(収入や家族構成等に応じて一定の上限あり)が控除の対象となります。

ふるさと納税は、本来は住民票のある都道府県や市町村に納税する住民税の一部を寄付金として前払いで納めているだけです。

そのため住民税が減るなど直接的な節税にはなりませんが、以下のメリットもあります。

- 寄付金の返礼品として、応援した地域の特産品などが貰える

- 寄付金の使い道を指定できる自治体もある

- クレジットカードでの支払いでポイント還元を受けられる

通常住民税を納税する場合、返礼品を貰ったり使い道を指定したりポイント還元を受けたりできませんが、ふるさと納税により寄付をすることでこれらのメリットを受けられます。

全額控除されるふるさと納税額(年間上限)については、収入や家族構成などにより人それぞれ異なるため、上限額の目安は次の項目で紹介します。

会社員の山田さんを例に、住民税控除額を計算します。(計算過程は複雑なため省略)

- 山田さん:年収700万円(給与所得のみ)、社会保険料控除105万円

- 妻(専業主婦):一般の控除対象配偶者33万円

- 子ども1人(16歳):一般の扶養控除対象親族33万円

会社員の山田さんの場合、寄付金控除額の上限額は約78,000円であり、ワンストップ特例制度を利用した場合、住民税控除額は約77,000円となります。

ふるさと納税の寄付金控除は、確定申告またはワンストップ特例制度により利用できます。

お得に住民税を安くするなら「ふるさと納税」がおすすめ!

ここまで住民税を安くするための様々な方法を見てきましたが、もっともおすすめの方法は「ふるさと納税」です。

- スマートフォン1台ですぐに出来る

- その年の1月~12月の間で、好きな時に寄付ができる

- 条件を満たせば確定申告不要

扶養家族がいる人が受けられる扶養控除や一定の収入以下の配偶者のいる人が受けられる配偶者控除などと異なり、いつでもだれでも利用できるのがふるさと納税です。

翌年に納付予定の住民税を前払いする仕組みのため、自己負担額2,000円はかかるものの、iDeCoなどのように別でお金を準備する必要もなく気軽に始められます。

さらに確定申告の不要な給与所得者などは、ふるさと納税先の自治体数が5団体以下であれば「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が利用できます。

確定申告をする必要のない人で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以下の場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請書を提出することで確定申告が不要になる制度。

ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける場合は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税から全額控除されます。

ふるさと納税の流れ

「ワンストップ特例制度」を利用するか「確定申告」を行うかにより、ふるさと納税の流れが少し変わります。

STEP1~4までは共通です。

ふるさと納税する自治体を選びます。

返礼品の内容で選んだり、寄付金額で選んだりと選び方は自由です。

ただし、全額控除されるふるさと納税額(年間上限)を超えた分は寄付金控除とならないためあらかじめ確認しておきましょう。

納税したい自治体が決まったら、申し込みを行います。

申し込み方法は自治体に直接電話やメール、FAXだけでなく、インターネットでの申し込みが可能です。

さとふるや楽天市場などを利用すれば、スマホ1台でいつでもどこでも申し込みができます。

ふるさと納税を申し込み後、支払いを行います。

支払い方法は「現金」「納付書」「銀行振込」「クレジットカード」などから選択できる自治体が多いです。

寄付金の支払い後、ふるさと納税を申し込んだ自治体から「寄附金受領証明書」や「寄附金税額控除にかかる申告特例申請書」などの書類が届きます。

これらの書類はワンストップ特例制度の申し込みや確定申告に必要であるため、無くさないように大切に保管しておきましょう。

返礼品がある場合は書類と同時、または別で届きます。

ここから、「ワンストップ特例制度」と「確定申告」で手続きの流れが変わります。

「ワンストップ特例制度」を受ける場合

返礼品と同時または別で送られてくる「寄附金税額控除にかかる申告特例申請書」を、寄付した自治体へ郵送します。

マイナンバーカードや身分証明書のコピーなどの書類も必要な場合があるため、書類不足とならないよう注意しましょう。

転居による住所変更や申請書の内容に変更があった場合は、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに「変更届出書」を提出してください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した場合、所得税からの控除は行われず、寄付金控除額の全額が住民税から控除されます。

寄付金控除が行われているかは、現在お住いの自治体から、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に届く「住民税の控除通知」により確認できます。

「確定申告」を行う場合

納付した自治体が5団体以上など、確定申告が必要な場合は必ず確定申告を行いましょう。

確定申告を忘れると、寄附金控除を受けることができません。

確定申告には勤務先の「源泉徴収票」やふるさと納税を行った全自治体の「寄附金受領証明書」などの書類が必要になります。

確定申告期間は、ふるさと納税を行った翌年の3月15日までです。

確定申告を行うと、所得税と住民税の控除額がそれぞれ決まります。

所得税分はその年の所得税から控除(還付)され、住民税分は翌年度の住民税から控除(住民税の減額)されます。

ふるさと納税の上限額はどれくらい?

給与収入のみ(他の控除を受けておらず、社会保険料控除額は給与収入の15%と仮定)の納税者について、全額控除されるふるさと納税額(年間上限額)を紹介します。

あくまでも参考値のため、他の控除を受けている場合や市区町村などにより控除上限額は異なります。

| ふるさと納税を行う本人の給与収入 | 独身または共働き | 夫婦 (配偶者控除を受ける場合) | 共働き+子1人 (高校生) | 共働き+子2人 (高校生と大学生) |

| 300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 19,000円 | 7,000円 |

| 400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 21,000円 |

| 600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 69,000円 | 57,000円 |

| 800万円 | 129,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 107,000円 |

| 1,000万円 | 180,000円 | 171,000円 | 166,000円 | 153,000円 |

まとめ

住民税を安くするためには、住民税の所得割の「所得控除」「税率」「税額控除」の部分で節税を行う必要があります。

所得控除を増やす方法や税率を減らす方法は、控除を利用できる人に条件があったり税率の低い自治体へ引っ越す手間があったりと簡単でないものも多いです。

一方で税額控除のひとつである「ふるさと納税」はだれでも簡単に利用できることから、住民税を安くするための方法として最もおすすめです。

この記事を参考に、自分に合った方法で住民税を節税しましょう。