お気持ちお察しします。遺言書作成のタイミングは悩ましいですよね。一つの目安として、65歳になったら、一度専門家にご相談の上で遺言書を作成することをおすすめします。

この記事では、「相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本(出版社:秀和システム株式会社)」の著者であり、あきた相続・贈与相談プラザ(運営:秋田税理士事務所)の代表、税理士 坂根崇真が、遺言書を作成すべき年齢や理由について詳しく解説します。

この記事のポイント

- 遺言書作成は「65歳」が一つの目安。老後の見通しが立ち、相続を考える良いタイミング。

- 遺言書があれば、相続時の家族間の争いを避けやすくなる(特に不動産がある場合)。

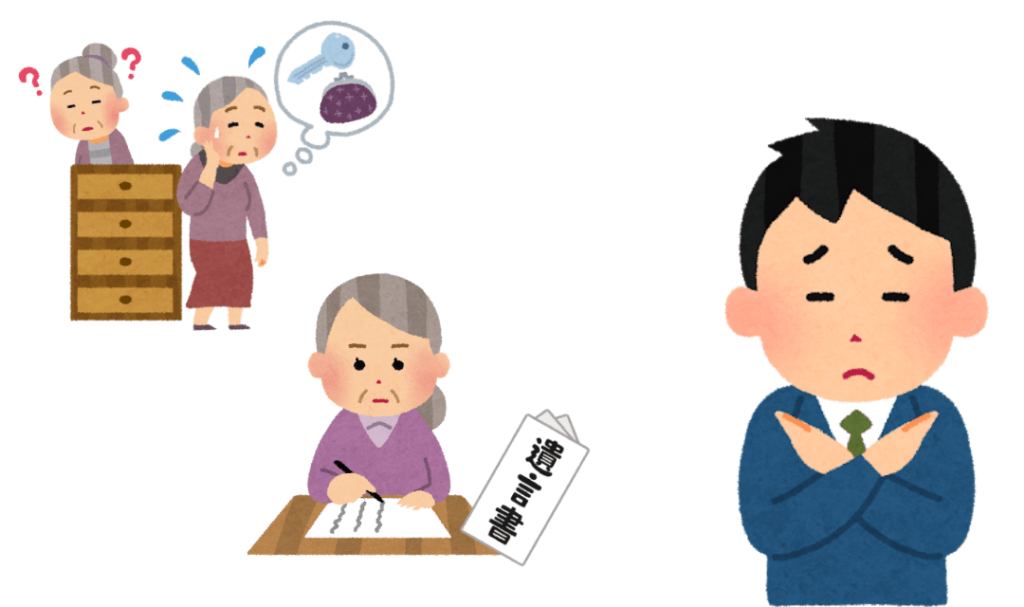

- 認知症になってからでは遺言書は作成できない、または無効になる可能性が高い。

- 確実に有効な遺言書を残すには、専門家のサポート(特に公正証書遺言)が不可欠。

- 遺言書は何度でも書き直せるので、早めに作成しても問題ない。

「うちは財産が少ないから」「家族仲が良いから」遺言書は不要、というのは誤解かもしれません。 相続トラブルは財産の多い少ないに関わらず起こりえます。

あきた相続・贈与相談プラザでは、税理士や司法書士などの専門家が連携し、生前対策10万円プレミアムパックやお客様の状況に合わせた最適な遺言書(公正証書遺言)の作成といったサポートをご用意しています。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

\初回無料診断/

なぜ65歳?遺言書作成をおすすめする3つの理由

お元気でご家族仲が良いのは素晴らしいことです。しかし、万が一に備えておくのが遺言書です。相続対策で最も重要なのは「税金対策」以上に「争いを防ぐ」ことだと考えています。そのために、遺言書は非常に有効な手段です。

特に「65歳」という年齢が一つの節目として考えられる理由は、大きく3つあります。

65歳で遺言書作成を検討すべき理由

- 理由1:定年退職などで老後の資金計画が見えやすくなるため

- 理由2:相続時の家族間の「争い」を避けるため

- 理由3:認知症などで判断能力が低下する前に備えるため

理由1:老後の資金計画と財産整理のタイミング

多くの方が60歳や65歳で定年退職を迎え、退職金を受け取るなど、ご自身の資産状況が大きく変わる時期です。今後入ってくる年金額なども含め、老後の生活設計がある程度具体的に見えてきます。

このタイミングは、ご自身の財産(預貯金、不動産、有価証券、保険、借入金など)を正確に把握する「財産の棚卸し」を行う絶好の機会です。そして、財産の棚卸しと同時に考えたいのが、その財産を将来どのように引き継いでほしいか、つまり「相続」の問題です。

遺言書を作成するには、まずご自身の財産を全てリストアップする必要があります。この作業自体が、老後の資金計画をより具体的に立てる上で非常に役立ちます。

人生100年時代と言われますが、早めに相続への準備を始めることで、取れる対策の選択肢も広がります。遺言書は一度書いたら終わりではなく、状況の変化に合わせて何度でも書き直すことができます。まずは65歳という人生の節目に、現状の財産状況に基づいて一度作成しておくことをお勧めします。その後、5年、10年ごとなど定期的に見直せば良いのです。

理由2:相続時の家族間の「争い」を避けるため

「うちは家族仲が良いから大丈夫」と思っていても、相続をきっかけに関係が悪化してしまうケースは、残念ながら少なくありません。相続で揉めてしまう原因の多くは、遺産の分け方についての意見の対立です。

遺言書がない場合、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、誰がどの財産を相続するかを決める必要があります。しかし、相続人それぞれの立場や考え方の違いから、この協議がスムーズに進まないことが多いのです。

もし有効な遺言書があれば、原則としてその内容に従って遺産が分割されます。もちろん、相続人全員が合意すれば遺言と異なる分け方も可能ですが、一人でも遺言通りの分割を希望すれば、遺言の内容が優先されます。

つまり、遺言書は、遺産分割協議がまとまらなかった場合の最終的な指針となり、無用な争いを防ぐための強力なツールとなるのです。特に、不動産など分けにくい財産がある場合は、遺言書で明確に指定しておくことが、後のトラブル防止に繋がります。

理由3:認知症などで判断能力が低下する前に備えるため

遺言書は、ご自身の意思を明確に示せる状態でなければ作成できません。認知症などにより判断能力が低下してしまうと、有効な遺言書を作成することはできなくなります。

「遺言書は亡くなる直前に書けばいい」とお考えの方もいらっしゃいますが、実際にはその時点で十分な判断能力が残っているとは限りません。「いつでも書ける」と先延ばしにしているうちに、認知症を発症してしまい、手遅れになるケースも考えられます。

万が一、認知症と診断された後に遺言書を作成したとしても、法的に「意思能力がない」と判断され、その遺言書が無効になってしまう可能性が高いのです。

厚生労働省のデータによれば、70代では約10人に1人が認知症を発症しており、65歳以上の高齢者のうち、かなりの割合の方が認知症またはその予備軍であるとされています。年齢を重ねるごとにそのリスクは高まります。秋田県においても高齢化は進んでおり、決して他人事ではありません。

運転免許証の裏に臓器提供の意思表示欄があるように、ご自身の意思を元気なうちに示しておくことは大切です。遺言書も同様に、判断能力がはっきりしているうちに作成しておくべきです。60代、特に65歳というタイミングは、決して早すぎることはありません。

そもそも遺言書は何歳から作成できる?

法律(民法第961条)では、「十五歳に達した者は、遺言をすることができる。」と定められています。

つまり、15歳以上であれば、未成年であっても遺言書を作成することが可能です。もちろん、実際に15歳で遺言書を書く方は稀ですが、このことからも、遺言書は「高齢者だけが書くもの」ではないことがわかります。

若くても、例えばご自身で事業をされている方、ご結婚されてご家族がいらっしゃる方、あるいは事故や病気への備えとして、遺言書を作成しておく意義は十分にあります。

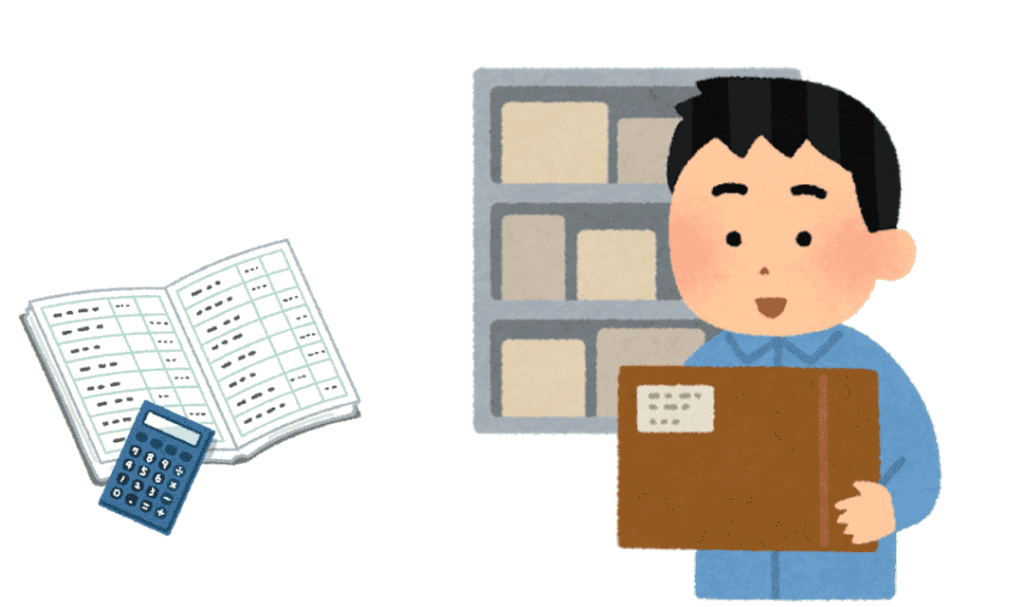

遺言書作成は「財産の棚卸し」から始めよう

ステップ1:ご自身の全財産を把握する

有効な遺言書を作成するための第一歩は、ご自身の財産状況を正確に把握すること、つまり「財産の棚卸し」です。具体的には、以下のようなプラスの財産とマイナスの財産(債務)を全てリストアップします。

棚卸しする財産・債務の例

- 土地(自宅、田畑、山林、貸地など)

- 建物(自宅、アパート、店舗など)

- 現預金(銀行口座、ゆうちょ銀行、ネット銀行など)

- 有価証券(株式、投資信託、国債、社債など)

- 保険関係(生命保険金、損害保険金、契約者としての権利など)

- その他の財産(自動車、貴金属、骨董品、貸付金、会員権など)

- 債務(借入金、ローン、未払金、保証債務など)

これらの財産・債務を漏れなく把握し、遺言書に記載することが重要です。もし遺言書に記載されていない財産が見つかった場合、その財産については別途、相続人全員での遺産分割協議が必要となり、せっかく遺言書を作成したのに、結局争いの原因になってしまう可能性があります。

「どこにどんな財産があるか分からない」「評価額が分からない」といった場合でも、私たち専門家が調査をお手伝いできますのでご安心ください。

ステップ2:財産把握が老後のライフプランにも繋がる

財産の棚卸しを行うことで、ご自身の資産状況が明確になり、今後の老後のライフプランをより具体的に、そして安心して立てられるようになります。特に定年退職のタイミングであれば、退職金や年金収入の見込みもはっきりするため、より現実的な計画が可能です。

「セカンドライフでやりたいこと」や「万が一、介護が必要になった場合の備え」などを考える上でも、現状の資産把握は不可欠です。遺言書作成は、単なる相続対策だけでなく、ご自身の豊かな老後生活を設計するための重要なステップにもなるのです。

遺言書作成は「思い立ったが吉日」

65歳が一つの目安とお伝えしましたが、遺言書作成は早ければ早いほど良い、とも言えます。なぜなら、事故や病気、災害など、予期せぬ出来事はいつ誰に起こるかわからないからです。

「いつか書こう」と思っているうちに、その「いつか」が来ないままになってしまう可能性もあります。特に、ご家族がいらっしゃる方、事業を経営されている方、財産を特定の人に確実に渡したいと考えている方などは、早めに遺言書を作成しておくことを強くお勧めします。

前述の通り、遺言書は何度でも書き直せます。例えば、毎年お誕生日に内容を見直す、家族構成や財産状況に変化があった時に書き直す、といった形でも良いでしょう。まずは一度作成してみることが大切です。

とはいえ、日常生活の中で遺言書作成のきっかけを見つけるのは難しいかもしれません。だからこそ、定年退職などの節目を利用して、一度しっかりと向き合ってみてはいかがでしょうか。

遺言書が無いと遺産分割はなぜ難しいのか?

相続が発生した際に、遺言書がないと遺産分割協議が難航し、争いに発展するケースは決して少なくありません。その主な理由を見ていきましょう。

遺言書がないと揉めやすい理由

- 理由1:不動産など「分けにくい」財産がある

- 理由2:相続人それぞれの「当たり前」が違う

- 理由3:実は「遺産が少ない」方が揉めやすい

理由1:不動産は分けにくい

相続財産の中に不動産(自宅、土地、アパートなど)が含まれていると、揉める可能性が高まります。理由は単純で、現金のように簡単に分割できないからです。

例えば、ご自宅を物理的に相続人の数で分けることはできません。売却して現金で分ける(換価分割)という方法もありますが、「親が住んでいた家を売りたくない」と考える相続人がいるかもしれません。また、誰か一人が不動産を相続し、他の相続人にはその分のお金(代償金)を支払う(代償分割)方法もありますが、不動産の評価額をいくらにするかで意見が対立しがちです。

不動産の評価額には、実際に売れる価格に近い「時価(売却査定額)」、相続税計算上の「相続税評価額」、固定資産税の基準となる「固定資産税評価額」など、複数の基準があります。どの基準を使うかで取得できる財産の額が変わるため、それぞれの思惑がぶつかりやすいのです。

遺言書で「自宅不動産は長男に相続させる」などと明確に指定しておけば、このような評価額を巡る争いや、売却するかどうかの意見対立を避けることができます。

\初回無料診断/

理由2:「当たり前」は人それぞれ違う

相続人の間では、それぞれの立場や故人との関わり方によって、「これくらい貰うのが当たり前」「こう分けるのが公平だ」という考え方が異なります。

例えば、長年故人と同居し介護も担ってきた長男は、「自分が一番貢献したのだから、多くもらうのは当然だ」と考えているかもしれません。一方で、実家を離れて暮らしていた次男は、「兄は家賃もかからず生活できていたし、親から学費や結婚資金の援助も受けていた。自分は何もしてもらっていないのだから、公平に分けてほしい」と考えているかもしれません。

どちらの言い分にも、それぞれの立場から見れば「当たり前」の理由があります。このような価値観の違いが、遺産分割協議を感情的な対立へと発展させてしまうことがあります。

遺言書があれば、故人の意思として明確な分割方法が示されるため、このような「当たり前」のぶつかり合いを緩和する効果が期待できます。さらに、遺言書に「付言事項」として、なぜそのような分け方にしたのか、各相続人への感謝の気持ちなどを書き添えることで、相続人間の納得感を得やすくなり、円満な相続に繋がりやすくなります。

(付言事項の例)

付言事項の例

追伸:

この遺産の分け方については、専門家の先生にも相談し、本当に悩んで決めました。皆が納得するのは難しいかもしれませんが、これが私の想いです。

長男へ。長年、私の面倒を見てくれて、本当にありがとう。特に晩年の介護は大変だったと思います。感謝の気持ちとして、今住んでいるこの家と、少しですが預金を残します。これからも家族を大切に、弟と仲良くしてください。

次男へ。大学進学を諦めさせてしまい、ずっと申し訳なく思っていました。生活も大変だと聞いています。せめてもの償いとして、私の残りの財産はあなたに残したいと思います。体に気をつけて、お兄ちゃんと力を合わせて生きていってください。

私の相続で皆が争うことのないよう、心から願っています。

もちろん、付言事項に法的な効力はありませんが、故人の真摯な想いを伝えることで、相続人の感情的なしこりを解き、円満な解決を後押しする力があります。

理由3:実は「遺産が少ない」方が揉めやすい

「うちは大した財産がないから、遺言書なんて必要ないですよ」とおっしゃる方が時々いらっしゃいます。しかし、実は相続トラブルは、遺産総額が多いケースよりも、むしろ少ないケースの方が起こりやすいというデータがあります。

司法統計によると、家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割に関する争いのうち、約75%が遺産総額5,000万円以下のケースです。遺産総額5,000万円以下の場合、相続税がかからないことも多いのですが、税金の問題とは別に、遺産の分け方で揉めてしまうのです。

理由としては、財産が少ない場合、相続人一人ひとりが「少しでも多くもらいたい」と考えがちであることや、主な財産が自宅不動産のみで、他に分割しやすい金融資産が少ないケースが多いことなどが挙げられます。

注意点

「うちは財産が少ないから遺言書は不要」という考えは危険です。

財産の規模に関わらず、家族間の無用な争いを避けるために、遺言書を作成しておくことが大切です。

遺言書の効力:認知症になってからでは遅い!

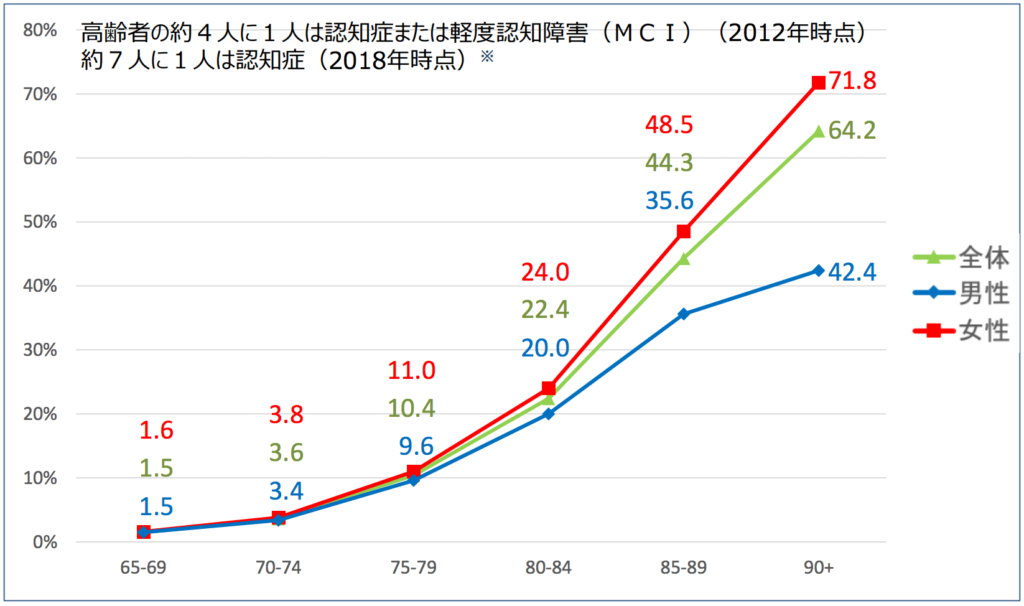

出典:厚生労働省

65歳以上の4人に1人は認知症またはその予備軍

厚生労働省のデータによると、65歳以上の高齢者の約4人に1人は、認知症またはその手前の軽度認知障害(MCI)の状態にあると推計されています。年齢が上がるにつれて、その割合はさらに高くなります。

定年退職を迎える60代後半から70代にかけて、認知症のリスクは急速に高まっていきます。これは、決して他人事ではなく、誰にでも起こりうることなのです。

認知症になると、物事を記憶したり、正しく判断したりすることが難しくなります。そうなってしまう前に、ご自身の財産を誰にどのように残したいか、明確な意思表示として遺言書を作成しておくことが、残されるご家族のためにも重要になります。

認知症になってから書いた遺言書は「無効」になる可能性

法的に有効な遺言書を作成するためには、「遺言能力」が必要です。これは、遺言の内容を理解し、その遺言によってどのような結果が生じるかを判断できる能力のことを指します。

認知症が進行し、この遺言能力がないと判断される状態で作成された遺言書は、たとえ形式が整っていたとしても、後から無効と判断されてしまう可能性が高いのです。

相続が開始してから、遺言書の有効性を巡って相続人間で争いになるケースもあります。そのような事態を避けるためにも、判断能力がはっきりしている元気なうちに、早めに遺言書を作成しておくことが賢明です。

誰にでも認知症のリスクはある

認知症の最も大きなリスク要因は「加齢」です。遺伝的な要因や他の病気、生活習慣なども関係しますが、誰もが年齢を重ねる以上、認知症になるリスクはゼロではありません。

ご自身が築き上げてきた大切な財産を巡って、残された家族が争うことのないように、ご自身の意思を明確に残しておくこと。そのための最も確実で効果的な方法の一つが、遺言書の作成です。

判断能力がしっかりしている「今」、ご家族のためにできる相続対策として、遺言書の作成をぜひご検討ください。

遺言書作成は専門家のサポートが不可欠!「公正証書遺言」がおすすめ

遺言書には、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。それぞれの特徴と、なぜ専門家のサポートが必要なのかを見ていきましょう。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

- 自筆証書遺言:ご自身で全文、日付、氏名を自書し、押印して作成する遺言書です。費用がかからず手軽に作成できる反面、形式不備で無効になったり、紛失・改ざん・隠蔽のリスクがあったり、相続開始後に家庭裁判所での「検認」手続きが必要になるなどのデメリットがあります。(※法務局での保管制度を利用すれば検認は不要になりますが、内容の有効性まで保証されるわけではありません。)

- 公正証書遺言:公証役場で、公証人という法律の専門家が作成に関与し、証人2名以上の立会いのもと作成される遺言書です。作成に費用と手間がかかりますが、形式不備で無効になる心配がほとんどなく、原本が公証役場に保管されるため紛失・改ざんのリスクもありません。また、家庭裁判所での検認手続きも不要です。

遺言を確実に残すなら「公正証書遺言」

せっかく遺言書を作成しても、その内容が法的に有効で、かつ確実に相続人に伝わらなければ意味がありません。

自筆証書遺言は、法律で定められた要件(全文自筆、日付、氏名、押印など)を一つでも欠くと無効になってしまう可能性があります。また、ご自身で保管するため、どこにしまったか分からなくなったり、火災などで焼失したり、悪意のある相続人に隠されたり改ざんされたりするリスクも否定できません。

一方、公正証書遺言であれば、法律の専門家である公証人が内容を確認し、形式を整えて作成するため、方式不備で無効になる心配はほぼありません。原本は公証役場に厳重に保管されるため、紛失や改ざん、隠蔽の心配もなく、相続開始後、相続人は公証役場で遺言書の有無を確認し、謄本(写し)を取得できます。

費用はかかりますが、ご自身の意思を確実に、そして安全に残すためには、公正証書遺言での作成を強くおすすめします。

あきた相続・贈与相談プラザでは、この公正証書遺言の作成を、お客様のご意向を丁寧にお伺いしながら、文案作成から公証役場との調整、証人の手配まで、トータルでサポートいたします。

遺言書作成で注意すべき「遺留分」とは?

遺言書を作成する上で、非常に重要な注意点があります。それが「遺留分(いりゅうぶん)」です。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子供、親など)に法律上最低限保障されている遺産の取り分のことです。例えば、「全財産を長男に相続させる」という遺言書があったとしても、次男には遺留分を請求する権利があります(遺留分侵害額請求)。

遺留分の割合は、相続人の構成によって異なりますが、基本的に法定相続分の半分です。(例:相続人が子供2人の場合、法定相続分は各1/2なので、遺留分は各1/4)

せっかく争いを防ぐために遺言書を作成しても、遺留分を無視した内容にしてしまうと、かえって相続人間での金銭的な請求(遺留分侵害額請求)という新たな争いの火種を作ってしまう可能性があります。

遺留分に配慮した、後のトラブルを招かない遺言書を作成するためには、相続財産の正確な評価や、複雑な法律知識が必要となります。だからこそ、税理士や司法書士、弁護士といった専門家への相談が不可欠なのです。

公正証書遺言の作成にかかる費用

公正証書遺言を作成する場合、公証役場に支払う手数料が必要になります。この手数料は、遺言書に記載する財産の価額や、財産を受け取る人の数に応じて計算されます。

(公証人手数料令第9条別表に基づく計算例)

| 遺言書に記載する財産額(受取人ごと) | 手数料 |

| 100万円まで | 5,000円 |

| 200万円まで | 7,000円 |

| 500万円まで | 11,000円 |

| 1,000万円まで | 17,000円 |

| 3,000万円まで | 23,000円 |

| 5,000万円まで | 29,000円 |

| 1億円まで | 43,000円 |

| 1億円超 3億円まで | 5,000万円毎に13,000円加算 |

| 3億円超 10億円まで | 5,000万円毎に11,000円加算 |

| 10億円超 | 5,000万円毎に8,000円加算 |

※上記手数料は、財産を受け取る相続人ごとに計算し、合計します。

※全体の財産総額が1億円以下の場合は、上記で計算した合計手数料に11,000円(遺言加算)が加算されます。

※その他、遺言書の枚数や、病気などで公証人に出張してもらう場合など、別途手数料が加算されることがあります。

(計算例)配偶者に6,000万円、長女に3,000万円の財産を相続させる遺言の場合

手数料計算例

- 配偶者分(1億円まで):43,000円

- 長女分(3,000万円まで):23,000円

- 遺言加算(財産総額9,000万円で1億円以下):11,000円

合計手数料 = 43,000円 + 23,000円 + 11,000円 = 77,000円

この公証役場手数料の他に、証人を依頼する場合の日当(通常1人あたり5,000円~15,000円程度)、戸籍謄本などの必要書類の取得費用、そして専門家(税理士、司法書士など)に遺言書作成のサポートを依頼した場合には、その報酬が別途必要となります。

あきた相続・贈与相談プラザでは、公正証書遺言作成サポートを11万円(税込)から承っております。詳しい料金については、お気軽にお問い合わせください。

遺言書の作成は、思い立ったらまず専門家へ相談を!

その通りです。遺言書は、ご自身の想いを形にする大切なものですが、法的な要件や注意点も多く、専門的な知識が必要となります。

「まだ元気だから大丈夫」と考えていても、認知症や予期せぬ事態はいつ訪れるかわかりません。認知症になってからでは、有効な遺言書を作成することは極めて困難になります。

「いつかやろう」と後回しにせず、思い立った「今」が、遺言書作成を検討するベストなタイミングです。

あきた相続・贈与相談プラザ(運営:秋田税理士事務所)では、相続に詳しい税理士や司法書士などの専門家がチームを組み、お客様一人ひとりの状況やご希望を丁寧にお伺いした上で、最適な遺言書の作成をサポートいたします。

財産の調査・評価から、遺留分に配慮した分割案のご提案、公証役場とのやり取り、証人の手配まで、安心してお任せいただけます。

遺言書作成に関する初回のご相談は無料です。秋田市及び秋田県内で遺言書の作成をお考えの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。あなたの、そして大切なご家族の安心のために、私たちが全力でサポートいたします。

\初回無料診断/